Forschungsprojekt 2021/2022 Startseite │ INHALT │ Texte & Themen │ Exposés │ ◄ Verschollene Armee ►

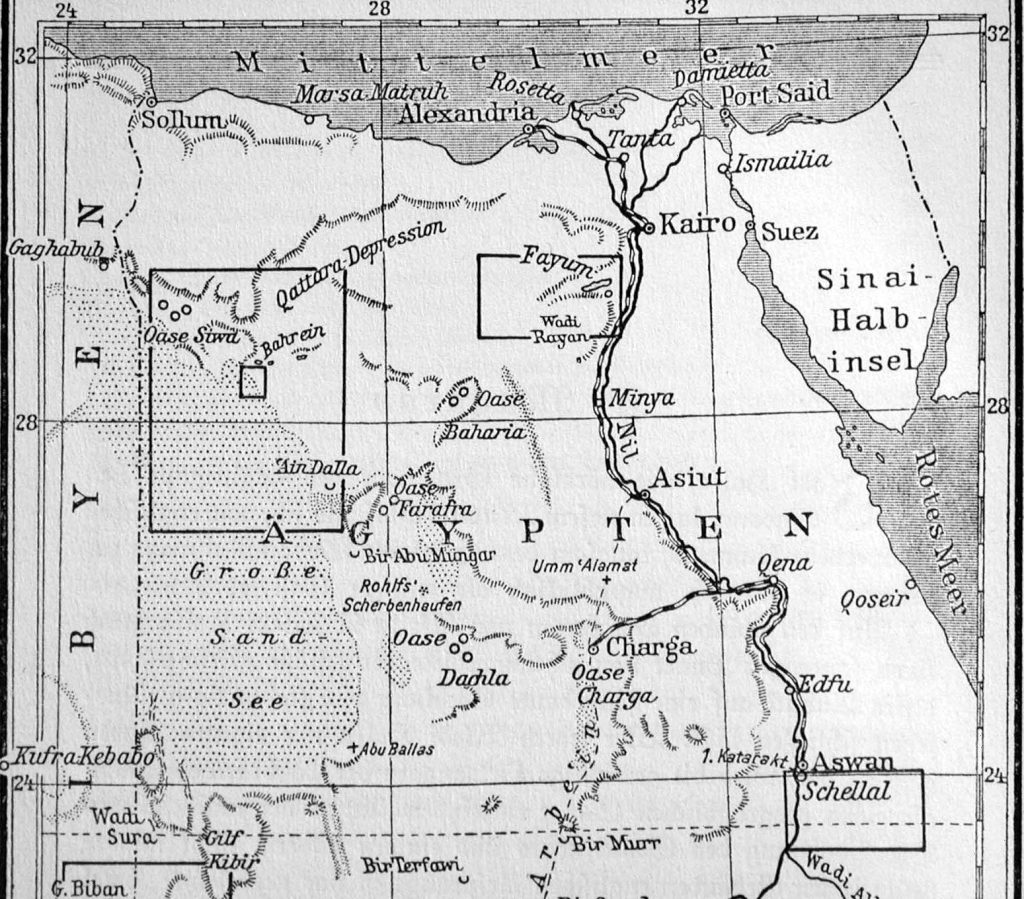

Spurensuche im Großen Sandmeer zwischen Theben und Ammonsoase

Copyright © Theodor Háry 2021 ►

A. Berichte antiker Autoren

„Als er [Kambyses] aber nach Theben kam, sonderte er aus dem Heer etwa fünfzigtausend aus, denen er auftrug, die Ammonier zu unterwerfen und als Sklaven zu verkaufen und das Orakel des Zeus zu verbrennen. Er selber zog mit dem übrigen Heer weiter gegen die Aitiopien […] Was aber die anlangt, die gegen die Ammonier ausgesandt waren und von Theben aus mit Wegführern dorthin aufbrachen, so weiß man nur, dass sie Oasis erreicht haben, eine Stadt, die von Samiern bewohnt wird, von denen man sagt, dag sie aus der Phyle Aischrionie stammen. Die Stadt erreicht man von Theben in siebentägiger Wanderung durch lauter Sand. Die Gegend dort heißt in unserer Sprache „Insel der Seligen“. Bis dorthin soll das Heer gekommen sein; von da weiter weiß kein Mensch etwas von ihnen zu berichten, außer allein die Ammonier und die es von diesen gehört haben; denn sie sind weder zu den Ammoniern gekommen, noch sind sie heimgekehrt. Aber auch die Ammonier wissen nur folgendes zu berichten: Als das Heer von jener Stadt Oasis aus durch die Sandwüste gegen sie vorrückte und etwa bis zur Hälfte des Weges gekommen sei, hätte sich zu der Zelt, da sie das Frühmahl nahmen, der Südwind mit unmäßiger Heftigkeit erhoben und sie unter den Sanddünen, die er vor sich hertrieb, begraben und so sei das Heer verschwunden. Solches erzählen die Ammonier von diesem Heer.“

Herodot 3, 25-26

„[…] und machte sich selbst [Alexander der Große, Anm. d. A.] auf den Weg zum Orakel des Ammon, einen Weg, der weit und mit vielerlei Mühen und Beschwerlichkeiten, dazu auch zwei Gefahren verknüpft war, erstens der des Wassermangels, zufolge dessen die Straße nicht wenige Tage durch Wüste führt, sodann der Möglichkeit, daß ein heftiger Südwind den Heereszug im tiefen, unabsehbaren Sand überfiele, wie er der Überlieferung nach in alter Zeit, große Sandhügel aufwerfend und die Ebene in eine wellige Landschaft verwandelnd, das Heer des Kambyses überfallen und fünfzigtausend Menschen verschüttet und getötet hatte.“

Plutarch, Alexander 26

B. Expeditionen ins Ungewisse: Wissenschaftliche Forschungen oder Berichte zivilisationsmüder Fantasten?

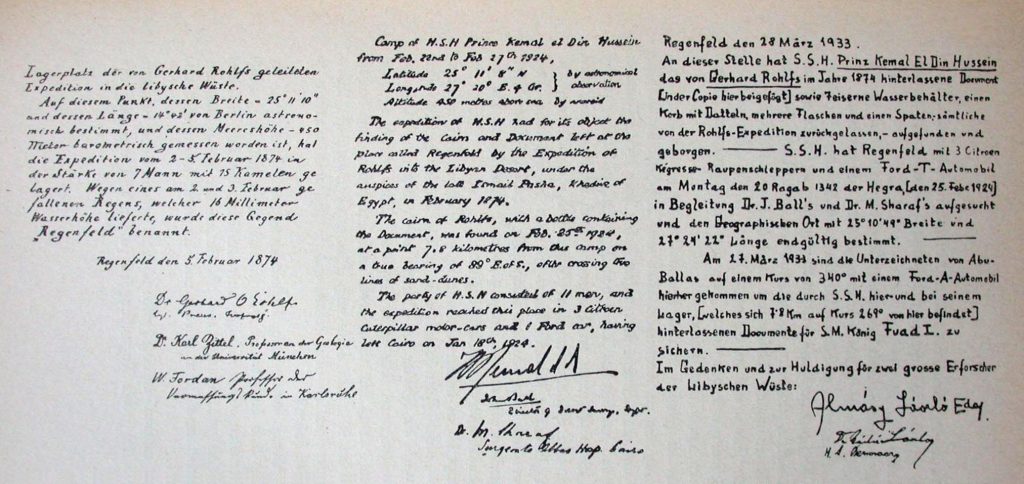

Gerhard Rohlfs

„Wenn wir indess so die bedeutenden Verheerungen constatieren können, die der Wind nach und nach auf die Sandmassen auszuüben im Sande ist, so sind die Wirkungen auch des heftigsten Sandsturmes keineswegs im Stande Menschen oder Thiere zu verschütten, daß sie daran sterben können. Menschen und Thiere, wenn sie reichlich mit Wasser und Nahrung versehen sind, werden immer Kraft genug haben, den Staub und Sand von sich abzuschütteln. Gegen das hineindringen des Staubes und Sandes in Augen und Nasen kann man sich durch Einwickelungen schützen (auch das auf den Boden werfen ist Fabel, natürlich legt man sich, sobald es orkanartig stürmt, weil das Gehen ohnediess unmöglich ist und eine Karawane im Sandsturm auseinander gerathen wurde), oder dadurch, dass man Kleidungstücke um den Kopf und vors Gesicht bindet. Findet man so häufig in der Sahara einzelne Gerippe von Menschen und Thieren, ja Haufen von Gerippen, die ganzen Karawanen angehörten, so ist der grund des Todes nur Erschöpfung und Wassermangel gewesen.

Es ist hier der Ort, der Fabel zu gedenken: die vom Kambyses von Theben gegen die Oase des Ammon geschickte Armee sei vom Sande verschüttet. Sieben Tage sei das Heer von Theben aus durch die unbewohnte Wüste gezogen, und sodann seien sie am achten beim Frühstück von einem heftigen Südwind mit Sandwirbeln überfallen und verschüttet worde. Ritter scheint noch daran geglaubt zu haben, er berichtet auch von der Verschüttung einer 2000 Mann starken Karawane im Jahr 1805. Desor behauptete ebenfalls, die Armee des Kambyses ging durch Sandverwehung zu Grunde. Und doch kam nur Erschöpfung, Hunger und Durst, verursacht vielleicht dadurch, daß die Armee sich verirrte, oder absichtlich vom Wege abgeleitet wurde, der Grund des Unterganges gewesen sein.

Wenn, wie Belzoni will, in vielen Haufen von Knochen die Beste der Kambyses´schen Armee erblicken wäre, so wäre das ein directer Beweis für Nichttödtung durch Sandverwehung, denn wie könnte man sonst die Knochen sehen. Schon Minutoli sagt S. 202: “Das Heer des Kambyses und die Karawane von 2000 Mann, welche im Jahr 1805 verschüttet sein soll, erlagen vielleicht dem Chamsin [Anm.17: heisser, trockener Südwind] oder dem Durste, und erst die Leichname wurden mit Sand bedeckt, wie dies in unserem sandigen Norden in viel kürzerer Zeit geschehen dürfte. Ich habe bei wiederholtem Bivouakiren im Sande während heftiger Stürme nie mehr als einen unbedeutenden Sandflug bemerkt!”

Dem kann ich noch hinzufügen, daß während der heftigsten orkanartigen Sandstürme, die tagelang anhielten, ich mit meiner Karawane nie Gefahr lief, zugeweht zu werden.

Im westlichen Theile der Sahara scheinen die Sandhäufungen bedeutender zu sein als im östlichen, was eben daher kommt, weil die aus Osten kommenden oder mit Ostwind combinierten Winde in der Sahara überwiegen. Die ungemein flache und sanft ablaufende Westküste der Sahara nach dem atlantischen Ocean zu kann man dann auch ganz gut durch die hinzugewehten ungeheuren Quantitäten von Staub erklären, ja es ist nicht unwahrscheinlich, daß Africa an diesen Stellen, abgesehen von dem stets vor sich gehenden Senken oder Heben des Bodens, im Laufe der Jahrtausende durch die Sandablagerungen bedeutende Terrainvergrösserungen erhalten hätte.“

Gerhard Rohlfs (Neue Beiträge zur Entdeckung und Erforschung Africa´ s, Cassel 1881)

László Almásy

„[…] Seine Stimme sinkt zu leisem Flüstern, als er von den Schätzen spricht, die das Sandmeer bergen soll, und mit funkelnden Augen lauschen seine Zuhörer. „Aus unserer Oase, aus Charga, ist vor vielen tausend Jahren ein Heer fremder Eroberer ausgezogen, um die Bewohner der Oase Siwa zu unterwerfen. Ihre Rüstungen waren aus Silber und ihre Helme aus Gold. Sie zwangen die Kabire von Charga sie zu führen, doch jene Männer“ – und bei diesen Worten reckt sich der Erzähler stolz empor – „kannten ihre Pflicht. Sie führten die Fremden hinaus in die Sanddünen, und nicht einer von dem ganzen Heer kehrte jemals wieder.“

„[…] Seine Stimme sinkt zu leisem Flüstern, als er von den Schätzen spricht, die das Sandmeer bergen soll, und mit funkelnden Augen lauschen seine Zuhörer. „Aus unserer Oase, aus Charga, ist vor vielen tausend Jahren ein Heer fremder Eroberer ausgezogen, um die Bewohner der Oase Siwa zu unterwerfen. Ihre Rüstungen waren aus Silber und ihre Helme aus Gold. Sie zwangen die Kabire von Charga sie zu führen, doch jene Männer“ – und bei diesen Worten reckt sich der Erzähler stolz empor – „kannten ihre Pflicht. Sie führten die Fremden hinaus in die Sanddünen, und nicht einer von dem ganzen Heer kehrte jemals wieder.“

Genannt folge ich die Erzählung des Alten, denn ich weiß, dass sie einen geschichtlichen Hintergrund hat. Herodot berichtet, dass auf Befehl des Perserkönigs Kambyses, der 525-522 v. Chr. über Ägypten herrschte, ein Heer von 50 000 Kriegern von Charga aufgebrochen sei, um die Oase des Jupiter Ammon, das heutige Siwa, zu erobern. Ein Sandsturm habe diese Streitmacht kurz vor ihrem Ziel verschüttet. Die Erinnerung an jenes Ereignis hat sich, wie die Worte des Kabirs erkennen lassen, bis auf den heutigen Tag erhalten. Irgendwo inmitten der gewaltigen Dünenfelder im Süden von Siwa muß diese Perserarmee mit ihren Rüstungen und Waffen unter dem Sand verborgen liegen!

Genannt folge ich die Erzählung des Alten, denn ich weiß, dass sie einen geschichtlichen Hintergrund hat. Herodot berichtet, dass auf Befehl des Perserkönigs Kambyses, der 525-522 v. Chr. über Ägypten herrschte, ein Heer von 50 000 Kriegern von Charga aufgebrochen sei, um die Oase des Jupiter Ammon, das heutige Siwa, zu erobern. Ein Sandsturm habe diese Streitmacht kurz vor ihrem Ziel verschüttet. Die Erinnerung an jenes Ereignis hat sich, wie die Worte des Kabirs erkennen lassen, bis auf den heutigen Tag erhalten. Irgendwo inmitten der gewaltigen Dünenfelder im Süden von Siwa muß diese Perserarmee mit ihren Rüstungen und Waffen unter dem Sand verborgen liegen!

[…] Der Südwind hielt noch weitere fünf Tage an. Solange es in Ägypten einen staatlichen Wetterdienst gibt, wurde noch niemals ein neuntägiger Qibli beobachtet. Auch in den ältesten arabischen Berichten aus der Oase Siwa findet sich kein derartiges Naturereignis erwähnt. Vermutlich war es aber ein ganz ähnlicher Qibli, der vor 2500 Jahren mit seiner Hitzewelle dem Heer des Perserkönigs Kambyses in der Großen Sandsee zum Verhängnis wurde. Die Perser waren von Theben aufgebrochen, um die Orakelstadt des Jupiter Ammon zu erobern. Sie erreichten, wie Herodot berichtet, die Oase Charga und zogen dann zweifellos über Dachla und von dort entlang den Dünen der Großen Sandsee, gegen Siwa weiter. Als sie „etwa die Hälfte“ des Wegs zwischen Charga und Siwa zurückgelegt hatten, erhob sich ein „großer und heftiger Südwind“, der sie allesamt verschüttete. Kein einziger entkam, keiner erreichte Siwa, und keiner kehrte ins Niltal zurück.

[…] Der Südwind hielt noch weitere fünf Tage an. Solange es in Ägypten einen staatlichen Wetterdienst gibt, wurde noch niemals ein neuntägiger Qibli beobachtet. Auch in den ältesten arabischen Berichten aus der Oase Siwa findet sich kein derartiges Naturereignis erwähnt. Vermutlich war es aber ein ganz ähnlicher Qibli, der vor 2500 Jahren mit seiner Hitzewelle dem Heer des Perserkönigs Kambyses in der Großen Sandsee zum Verhängnis wurde. Die Perser waren von Theben aufgebrochen, um die Orakelstadt des Jupiter Ammon zu erobern. Sie erreichten, wie Herodot berichtet, die Oase Charga und zogen dann zweifellos über Dachla und von dort entlang den Dünen der Großen Sandsee, gegen Siwa weiter. Als sie „etwa die Hälfte“ des Wegs zwischen Charga und Siwa zurückgelegt hatten, erhob sich ein „großer und heftiger Südwind“, der sie allesamt verschüttete. Kein einziger entkam, keiner erreichte Siwa, und keiner kehrte ins Niltal zurück.

Zu Beginn unserer Expedition hatten wir häufig des Abends im Lager von der verschollenen Perserarmee gesprochen. Im stillen hatten wir wohl auch mit der Möglichkeit gerechnet, irgendwo zwischen den Dünen des Großen Sandsee eine Spur der verschütteten Streitmacht des Kambyses zu finden. Nun hatten wir am eigenen Leib erfahren, dass die alten Götter die letzten Geheimnisse der Wüßte noch zu wahren wissen. Wir haben die Sandsee durchquert, doch die vom Südwind aufgewirbelten Sandmassen hatten einen Schleier vor unsere Augen gezogen. Unsere Kompaßtraverse der letzten vier Tage zeigt wohl die Route, die wir zurückgelegt haben, doch kaum etwas von dem Gelände rechts und links von Ihr. Wer weiß, an welcher Stelle wir uns über das Sandgrab der Perserarmee hinweggekämpft haben?“

László E. Almásy (Unbekannte Sahara, Leipzig 1939, 211 f.)

Hansjoachim von der Esch

„Eine Bestätigung meiner Auffassung schien mir in dem schon erwähnten Scherbenhaufen zwischen Dachla und Farafra zu liegen. Rohlfs selbst schreibt angesichts der ´ungeheuren Haufen von Topfscherben´ ohne an Kambyses zu denken: ´Vielleicht war hier eine der Etappen eines Heerzugs.´ Aber nur ein Heer ohne Kamele benötigte auf der nur viereinhalb Tagemärsche langen Strecke zwischen den beiden Oasen ein Wasserdepot! Zudem ist es auffallend, daß die Scherbenhäufungen fast mathematisch genau auf der Mitte zwischen Mut, dem Hauptort der Oase Dachla, und der Abu-Mungar-Quelle liegen. Ich zog aus dem Rohlfsschen Fund folgenden Schluß. Die Marschroutte des Zugs, für den an dem Ort jener Scherbenhaufen einstmala ein Wasserdepot angelegt worden war, verlief von Dachla dicht am Ostrand des großen Dünnengebiets nach Norden. Sie berührte damit zunächst die Abu-Mungar-Quelle, sodann die Dallaquelle, zog sich von dort weiter dem Ostrand der Dünen folgend bis in die Gegend von Bahrein und führte in ihrem letzten Teilabschnitt quer über die Dünen nach Siwa. Es war also ebendieselbe Route, die der Kabir in Charga mir beschrieben hatte und die fraglos auch in Schech Musellims Urkunde gemeint ist. Auf dieser Route war nach meiner festen Überzeugung das Heer des Kambyses gezogen. In ihrem letzten und schwersten Abschnitt, im Gebiet zwischen Bahrein und Siwa mußten Wasserdepots errichtet worden sein, wenn nicht die unerbittliche Logik der Wüste vor zweieinhalb Jahrtausenden eine andere war als heute.

„Eine Bestätigung meiner Auffassung schien mir in dem schon erwähnten Scherbenhaufen zwischen Dachla und Farafra zu liegen. Rohlfs selbst schreibt angesichts der ´ungeheuren Haufen von Topfscherben´ ohne an Kambyses zu denken: ´Vielleicht war hier eine der Etappen eines Heerzugs.´ Aber nur ein Heer ohne Kamele benötigte auf der nur viereinhalb Tagemärsche langen Strecke zwischen den beiden Oasen ein Wasserdepot! Zudem ist es auffallend, daß die Scherbenhäufungen fast mathematisch genau auf der Mitte zwischen Mut, dem Hauptort der Oase Dachla, und der Abu-Mungar-Quelle liegen. Ich zog aus dem Rohlfsschen Fund folgenden Schluß. Die Marschroutte des Zugs, für den an dem Ort jener Scherbenhaufen einstmala ein Wasserdepot angelegt worden war, verlief von Dachla dicht am Ostrand des großen Dünnengebiets nach Norden. Sie berührte damit zunächst die Abu-Mungar-Quelle, sodann die Dallaquelle, zog sich von dort weiter dem Ostrand der Dünen folgend bis in die Gegend von Bahrein und führte in ihrem letzten Teilabschnitt quer über die Dünen nach Siwa. Es war also ebendieselbe Route, die der Kabir in Charga mir beschrieben hatte und die fraglos auch in Schech Musellims Urkunde gemeint ist. Auf dieser Route war nach meiner festen Überzeugung das Heer des Kambyses gezogen. In ihrem letzten und schwersten Abschnitt, im Gebiet zwischen Bahrein und Siwa mußten Wasserdepots errichtet worden sein, wenn nicht die unerbittliche Logik der Wüste vor zweieinhalb Jahrtausenden eine andere war als heute.

[…] Die Vermessung des Dünengebiets, das 300 Kilometer von Baharia gegen Westen liegt, wickelte sich trotz großer Anfangsschwierigkeiten planmäßig ab. Almasy hat über diese schwerste aller unserer Expeditionen in dem Buch „Unbekannte Sahara“ berichtet. Freundlicherweise hat er es aber mir überlassen, selbst über denjenigen Teil der Expedition zu berichten, der mein besonderes Forschungsziel betrifft, die Marschroute des Perserheers.

[…] Aber dort drüben, sechs oder sieben Kilometer entfernt, auf dem wagerechten Rücken des hohen Zeugenbergs, der die nächste Dünenkette überragt … bei allen Göttern Altpersiens, da steht doch eine mehrere Meter hohe Steinpyramide?

´Die Flagge, o Herr, die Flagge!´ mahnt Baschir.

Ich mache kehrt, nehme eine Peilung auf die Flagge, die nordwestlich von mir unten im Dünenkorridor winkt, hole alsdann mein Fernglas aus dem Wagen und blicke nochmals zu dem grauen Punkt im Südosten hinüber. Sabir ist inzwischen mit dem dritten Fahrzeug auch auf der Höhe angelangt und gleichfalls meine Ansicht, daß es sich vermutlich um ein ´großes, großes Alam´ handle. Doch die Sicht ist zu schlecht, um it Sicherheit zu sagen, ob nicht vielleicht doch nur ein spitzes Felsblock das Werk menschlicher Hände vortäuscht. Einen Felsblock auf einer Anhöhe haben wir hier im Gebiet des Wandersandes allerdings seit Wochen nicht gesehen …

Baschir, zeig unsere Flagge! Der vordere Wagen soll halten bleiben, ordne ich an.´

Die Abfahrt über den sechzig Meter hohen Westhang nimmt meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Als ich aus dem Streifen weichen Sands an seinem Fuß glücklich heraus bin und Almasy eingeholt habe, runzelt er zweifelnd die Stirn. ´Ein großes Alam, hier in dieser gottverlassenen Gegend? Ich fürchte, deine Kambyses-Idee läßt dich Gespenster sehen. Außerdem ein Alam ist kein Alam. Erst eine Reihe von mehreren Alamat ist wirklich etwas wert. Fahren wir also ruhig weiter.´

Er ist Expeditionsleiter, und ich füge mich. Über eine Felsstufe fahren wir im gewohnten Abstand ratternd und holpernd auf dem Grund des Dünnenkorridors einige Meter nach unten. Dann werden ein paar kleine verkrüppelte Talh-Akazien sichtbar, dahinter eine Gruppe niedriger weißer Kalksteinfelsen.

Die Flagge!´ ruft Baschir nach wenigen Kilometern. ´Der Wagen vor uns hält.´

´Seltsam´, denke ich, ´hier mitten im Dünenkorridor die Richtung wechseln …´ Doch ich habe kaun Zeit, die Flagge anzupeilen, als Almasy mit hoher Geschwindigkeit nach Norden davonrollt. Alls ich die weißen Kalksteinfelsen erreichte, erkenne ich die Ursache der Eile. Zwei Kilometer entfernt erhebt sich mitten im Dünenkorridor ein regelmäßig gefügtes, spitzes Alam von doppelter Mannshöhe! Ich haste in meinem Wagen zurück und fahre, so rasch es der unebene Boden irgend zuläßt, zu der Steinpyramide hin.

Alter Junge, deine Aussichten steigen!´ empfing mich Almasy. Sein hageres gesicht leuchtet unter dem abgetragenen Tropenhelm in ehrlicher Mitfreude.

[…] ´Alamate von solcher Größe kann nur eine Armee bauen!´

Ich stehe am Ziel einer Arbeit, die mich Jahre hindurch beschäftigt hat, und finde keine Worte, um zu antworten. Herodot, die Kolosse von Abu Simbel, die Stele von Napata, Ptolemäus und die ´Vorratshäuser des Kambyses´, Gerhard Rohlfs´ Scherbenhaufen, der alte Kabir in Charga, die Urkunde des Schechs Omar Musellim, mein Probemarsch mit Pritchard, die mißlungene Expedition der britischen Vermessungsbeamten mit ihrem militärische Radiosender …, wie ein übereinanderkopierter Trickfilm jagen mir die verschiedenen Einzelfunde und Begebenheiten der langen Vorbereitungszeit durch Gehirn. Mit einem Wagen zurück, um mein Fernglas zu nehmen. Es stellt sich heraus, daß hinter den drei großen Alamaten in zwei Kilometer Abstand noch ein viertes steht, insgesamt das sechste in der nahezu geradlinigen Reihe.

Nach einer Viertelstunde stehen wir mit allen drei Wagen in dem fünfhundert Meter lange Dreieck der großen Steinkegel. Während ich photographiere, untersucht Almasy, ob irgendwo zwischen den sorgsam aufgeschichteten Blöcken vielleicht ein besonderer Fund versteckt sei. Er findet ein mit verhärtetem Lehmsand überkrustetes Stück Kupfer am Boden liegen. Es könnte seiner Form nach sehr wohl die Hälfte eines Eselshufs sein, die sich aber auch später in Kairo weder altersmäßig noch hinsichtlich seines ehemaligen Verwendungszwecks mit Sicherheit bestimmen. Die Alamate sind ohne Zweifel sehr alt und übertreffen in ihrer Höhe die steinernen Wegzeichen der beduinischen Karawanenleute um ein Vielfaches. Jedes steht auf einem breiten Unterbau. Das nordwestlichste Alam, zwei Kilometer von den drei großen entfernt, war ursprünglich auf einer Felsplatte errichtet. Die Platte ist geborsten, und das Alam ist dadurch, vielleicht schon vor vielen hundert Jahren, in sich zusammengefallen.

[…] Später wurde mir von einem Iren, einem Augenzeugen, berichtet, was Major Hatton im Zusammenhang mit seiner Weisungen an Abdul Gawab Bey von sich gegeben hat: ´Daß der verdammte Deutsche die Marschroute des Kambyses finden würde, war mir klar. Wenn wir ihm jetzt nicht schleunigst die Kamele stoppen, wird er auch noch die ganze Perserarmee finden´.

Der Gentleman Hatton hat mir zuviel Ehre angetan. Die Perserarmee ist zweifellos nicht als großer Haufen auf ein und derselben Stelle verdurstet, sondern wird auf einer mehrere Tagemärsche langen Strecke verstreut liegen.

[…] Jedoch darf nicht übersehen werden, daß mehr als die hälfte der gesamten Marschstrecke, auf der das Heer des Kambyses umgekommen sein wird, unter Dünnen begraben liegt. Es war eine besondere Gunst des Schicksals, daß gerade unsere sechs Alamate auf dünenfreien Bodenstreifen standen. Die ´ganze Perserarmee´ wird wohl niemals gefunden werden; wir selbst mögen, ohne es zu wissen, im Südwind mehr als einmal über ihr Sandgrab hinweggefahren sein. Aber vielleicht wird es einem ´verdammten Deutschen´ einmal gelingen, mit Hilfe meiner Karte der Alamate in planmäßiger Suche Helme, Dolche, Keulen oder Teile von Schuppenpanzern zu entdecken und damit die Museen seines Heimatlandes um einzigartige Funde zu bereichern.

Mein Ehrgeiz wird befriedigt sein, wenn mir durch eine Grabung der Nachweis gelingt, daß in dem Dreieck der großen Alamate ein antikes Wasserdepot lag. Und ich hoffe zu Allah, daß eine Zeit kommen möge, wo ich noch einmal zu meiner Fundstelle im Dünenmeer hinausziehen kann, ohne daß ein britischer Major mir die Kamele stoppt!“

Hansjoachim von der Esch (Weenak – die Karawane ruft. Auf verschollenen Pfaden durch Ägyptens Wüsten, Leipzig 1941, 283-285, 287-290, 299 f.)

Richard A. Bermann alias Arnold Hoellriegel

„Ich bin ganz wach, ich sehe meine Gefährten, die über die Steinblöcke klettern, ich sehe Kádár, der einen Krugscherben mißbilligend anblickt; es ist leider nur eine halbe klassische Amphora. Ich sehe Casparius, der etwas photographiert, – und ich sehe doch auch zugleich, wie ein Heereszug in dieses sandige Tal herniedersteigt, bärtige, ernste Perser mit seltsam geformten Tiaren auf ihren Köpfen, Meder in leinenen Hosen und Schuppenpanzern, mit langen Bogen in ihren Händen, Skythen, deren Mützen spitz in die Höhe laufen, tiefbraune Inder in Baumwollgewändern und flinke Parther mit kurzen Speeren. Sie sind schon lange durch die Wüste marschiert, gefolgt von Lastochsen und den ersten Kamelen, die dieser Erdteil zu sehen bekommt. Aber das Wasser in den ledernen Schläuchen auf den Rücken der Tiere ist bald zu Ende. Hier würden sie neues finden, haben die Führer versprochen.

Natürlich hier, eben hier! argumentiere ich mitten in den Tagtraum hinein. Sie marschieren, nicht wahr, von der Großen Oase gegen die Oase des Ammon Râ, die sie erobern sollen, so wie sie Memphis und Theben erobert haben. Also: von Kharga nach Siwah. Folglich führt ihr Weg ja doch hier vorbei. Wenn sie auch Lasttiere hatten, die Wasser trugen, muß irgendwo unterwegs ein Depot vorhanden gewesen sein oder eine Zisterne. Kambyses, der Großkönig, kann so verrückt nicht gewesen sein, daß er ein Heer ohne Wasser quer durch die Libysche Wüste schickte. Irgendwo lagen Wassergefäße, auf jene Art in der Wüste niedergelegt, die Herodot als eine neue Methode der Perser schildert. Wenn irgendwo, warum dann nicht hier? Dies ist eine uralte Stätte, die Steinzeitbilder beweisen es, und die Wüste ist konservativ. Und so wenig gewiß es auch sein mag, diese zerbrochene Amphora, die Kádár da hochhält, war möglicherweise erst mit dem süßen Wein von Chios gefüllt und lag dann hier, gut verschlossen, und barg das Wasser für das Heer des Kambyses. – Die Perser leerten den Inhalt der Wasserkrüge in ihre Schläuche und marschierten dann auf den Brunnen zu, auf die Oase inmitten des Wüstengebirges, von der ihre Führer wußten. ja, die Führer kannten die Oase der kleinen Vögel und wollten hin. Unterwegs kam der Sandsturm, der dem Heer den Untergang brachte.

Ich rutsche erregt über die Düne hinab und laufe zu Almásy hinüber. Plötzlich ist es mir eingefallen, daß doch bestimmt irgendwo zwischen dem Hügel von Abu Ballas und dem Großen Gilf die Armee des Königs Kambyses im Sande begraben liegt, mit all den unendlichen Schätzen aus den Tempeln, aus den Königsgräbern von Theben, die sie geplündert hatten.

“Almásy”, schreie ich schon von weitem, “halten Sie es für möglich, daß wir das Heer des Kambyses finden?”

Penderel würde nur lachen, fragte ich so etwas; Kádár würde ernsthaft zweifeln und Casparius freundlich von etwas anderem reden. Almásy, auch ein Phantast wie ich, versteht mich sofort und spielt mit.

“Natürlich doch”, sagt er. “Im Sand geht gar nichts zugrunde. Nicht eine eherne Lanzenspitze, nicht eine goldene Münze, nicht eine Perle aus dem Halsband einer toten ägyptischen Königin. Ein Sandsturm hat all das vor ein paar tausend Jahren begraben? Ein Sturm kann heute nacht den Sand wieder weiterblasen und die verborgenen Schätze enthüllen, wenn Allah will.

Passen Sie auf, wir finden sie, direkt bei Zarzura.”

“Und, zum Teufel”, schreit er, plötzlich ins Wirkliche springend, “wie verpacke ich nur diese verdammten Töpfe, daß sie mir nicht noch vollends zerbrechen?”

Richard A. Bermann alias Arnold Hoellriegel (Zarzura – die Oase der kleinen Vögel. Die Geschichte einer Expedition in die Libysche Wüste. Mit 77 Aufnahmen von Hans Casparius und einer Karte von Dr. Ladislaus Kádár, Zürich 1938, 47 f.)

John W. Eppler

Als Almásy im April/Mai 1942 während der sog. „Operation Salam“, einer abenteuerlichen Fahrt mit mehreren Autos 4000 km durch die libysche Wüste, zwei deutsche Spione nach Kairo einschleuste, erzählte er seinen Kameraden von der verschwundenen persischen Armee in der Sahara. John Eppler hat Jahre später diese Episode niedergeschrieben und statt Perser die Arme des Alexanders genannt. Auch Alexander unternahm einen Zug durch die Sahara in die Oase Siwa, jedoch gibt es bei den antiken Alexanderhistorikern keine Berichte, daß eine seiner Armeen im Wüstensand umgekommen ist. Es ist durchaus denkbar und es gibt sogar keinen Zweifel, daß es nach so vielen Jahren zu einer Namensverwechslung gekommen ist:

„,Weißt du übrigens, frag mich Almaszy < sic! > eines Abends, daß hier in der Gegend vor nahezu zweitausend Jahren eine Armee des berühmten Makedonierkönigs Alexander des Großen vom Sandsturm überrascht wurde? Man hat nie erfahren, wo die Soldaten Alexanders geblieben sind. Nie fand man eine Spur von ihnen. Bis heute nicht. […] statt Krieg zu führen, sollten wir diesen wenigen Spuren der Vergangenheit nachgehen. Stell dir einmal vor, wir fänden als erste irgendwo alte Waffen oder sonst irgendwelche Dinge, die noch aus jener Zeit im Sand der Wüste ruhen.“ So unrecht hat der Freund nicht […] Die Welt würde staunen, wenn wir zu gegebener Zeit mit unseren Entdeckungen vor die Öffentlichkeit träten. Almászy < sic! > hat schon einen Namen, er hat dem berühmten Afrikaforscher Frobenius früher viel geholfen. Er könnte ein aufsehenerregendes Buch über die verschollene Armee Alexanders schreiben – und mein Name stände neben dem seinen.“

John W. Eppler (Rommel ruft Kairo, Gütersloch 1959, S. 72 f.)

Graf Zsigmond Széchenyi

Interessant ist auch der Wortlaut eines Briefes, den János Almásy (der ältere Bruder des Saharaforschers László Almásy), an den großen ungarischen Jagdschriftsteller Grafen Zsigmond Széchenyi (1898-1967), einen ehemaligen Freund seines jüngeren Bruders László, gerichtet hat:

„Im Jahre 1950 hat er sich daran bemüht, zusammen mit dem Österreicher Heinz Harrer die eventuellen Überreste der einst in der Libyschen Wüste verlorenen persischen Arme (Kambyses) zu erforschen.“

Zsigmond Széchenyi [Graf], Denaturált Afrika (feleségemmel a fekete földrészen), Budapest 1968, 107 [Denaturalisiertes Afrika – Mit meiner Ehefrau auf dem schwarzen Erdteil – Übersetzung des Autors aus dem Ungarischen].